Cliquer sur une photo pour la voir en grand !

Auteur : contact

Balade à thème de février

Association de valorisation du patrimoine Castillonnais.

![]()

Voici le programme des sorties du mois de Février.

Des balades faciles.

Dates à définir ultérieurement suivant les prévisions météo.

- Parcours de la crête d’Uchentein et investigation des orris et anciennes cabanes. lundi 5 février.

carte & photos : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/1493317 - Sentein, vers le Playras , Col de Blazzy, Col de Nédé. rocher de Peyreguilére sous le pic de Nédé. dimanche 18 février

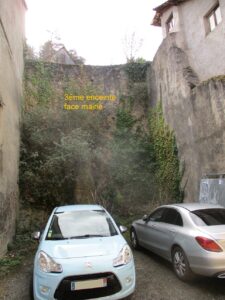

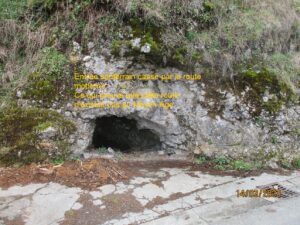

ancienne(s) construction(s) et peut-être abris sous roche. - Castillon, investigation des vestiges du château médiéval (anciens murs, tracés et soubassement de tours) dimanche 17/03

- Château de la Maléde à Irazein, les vestiges. Il reste un bas de tour, une citerne et les vestiges de 3 enceintes. Aussi grand que l’emplacement du château de Castillon.

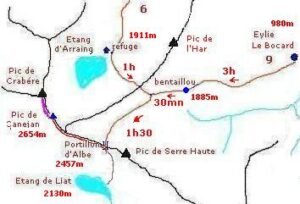

Randonnée Pic blanc du Portillon, Pic de Canèjan étang de Liat

randonnée de la crête frontière

randonnée de la crête frontière

Pic blanc du Portillon (2640 m)

Pic de Canèjan ( 2654 m)

étang de Liat

Vallée du Biros, Ariège / Pyrénées

étang d’Araing, étang d’Albe, Portillon d’Albe

étang de Liat (Espagne)

Belle vue sur toute la vallée de l’étang d’Araing,

Chaîne frontière: Maladetta, étang de Liat. Crabére (passage)

Histoire

Pendant la guerre, le Portillon d’Albe était un chemin de passage de la résistance. Il n’était pas surveillé, considéré comme inaccessible.

Il a été pendant longtemps délaissé et considéré comme le bout du monde, avec le passage vers la haute vallée perdue de l’étang de Liat.

Les temps de montée ont été ré-ajusté sur 300 m/h, mais des marcheurs entraînés le feront plus rapidement. Pas très dangereux, mais la carte est obligatoire, pour trouver les petits passages.

|

trajet |

durée | dénivelé |

| 2 accès d’approche: | ||

| 1- Eylie – Le Bentaillou | 3h | 905 m (1885-980 m) |

| du Bentaillou au portillon d’Albe, par étang de Chichoué, gouffre Martel, étang de Floret, étang d’Albe. |

2 heures, | 570 m (1885-2457 m) |

| 2-un peu plus long mais conseillé, 2 étapes (refuge d’Araing) Frechendech – étang d’Araing |

3h | 1140 m (1960-820 m) |

| étang d’Araing – La serre d’Araing | h | 310 m (2221-1910m) |

| Serre d’Araing – étang d’Albe -Portillon d’Albe |

1 h30 | 336 m(2457- 2221 m) cause redescente |

| montée Pic Blanc du Portillon vers le sommet du pic, ancien grattage antique (tranchée) de minerai de fer |

30 mn | 182 m (2640-2457m) |

| poursuite vers Pic du Canéjan | 20 mn. | 15 m, distance 1km |

| Descente étang de Liat descente raide, descendre tout droit en suivant le ruisselet du 2éme lac, le plus à l’Est (côté Pyramide de Serre). |

descente >1h remontée > 1h30 |

320 mètres (2457-2136) |

Association de valorisation du patrimoine castillonnais.

Valorisation du patrimoine castillonnais.

Objet: Mise en valeur du patrimoine (histoire, architecture, géologie, tourisme, économie) du Castillonnais et alentours.

Actions:

- Recherche documentaire

- Organisation de randonnées, balades de découverte à thèmes.

- Diffusion et communication auprès d’un large public, réseaux sociaux, et création de sites internet, conférences.

En cours de création

incendie Chapelle de l’Isard 1933

Réservé aux membres de l'association : Contact : mail (page d'Accueil)

-Chapelle de l’Isard Notre Dame des neiges

Réservé aux membres de l'association : Contact : mail (page d'Accueil)

Histoire des exploitations forestières de la vallée de l’Isard et vallées proches

NOTES BRUTES (entretien de Juin 2003)

Exploitations forestières des frères Gaston : Aimé et Théophile

Production de traverses SNCF

60 km de téléphérique forestier dans les Pyrénées, exploitations personnelles et pour le BRGM.

Il y a eu plusieurs exploitations. Lire la suite

à la recherche de l’avion allemand perdu

à la recherche de l’avion allemand perdu, son épave, en vallée d’Orle, près de Luentein, qui s’est écrasé en 1943.

Par l’association Aérocherche qui expose au musée Aéroscopia de Toulouse.

Ils sillonnent la région à la recherche de carcasses d’avions, qui sont ces archéologues de l’aéronautique ?

Les bénévoles d’Aérocherche effectuent un véritable travail d’archéologues. À une seule exception près, au lieu de se pencher sur les vestiges d’antan, ces passionnés effectuent des recherches sur des avions accidentés.

——————————-

informations de l’association Aérocherche

Un Heinkel 111, qui s’est écrasé le 12 Juin 1943. Un bimoteur He 111H-6

Un Heinkel 111, qui s’est écrasé le 12 Juin 1943. Un bimoteur He 111H-6

Wikipedia : Heinkel_He_111

Archives allemandes.

escadrille Kampfgeschwader N°4

1943-06-12 11./KG 4 He 111H-6 7859 5J+PV

Près de Saint-Girons, à 80 km au sud-sud-ouest de Toulouse Contact involontaire avec le sol. Destruction 100 %

ils étaient 5 membres d’équipage.

Pilote d’avion, Ogfr, Körber, Karl, +

Observateur, Feld werft, Saffe , Walter, +

Opérateur radio, Unteroffizier, Schaal Johannes, +

Mécanicien de bord, Unteroffizier, Rudisch Ernst, +

Artilleur, Ogfr, Hansen, Walter, +

Articles reportages faits par l’association Aérocherche sur des crashes d’Heinkel dans d’autres endroits

Archéologie locale: vestiges romains de la chapelle de l’Isard.

Résumé: Les fascicules et livres successifs, sur la chapelle de l’Isard, parlent d’un autel votif romain trouvé sur le secteur. Après des recherches en archives, on s’est aperçu que cet autel votif romain « la Pierre de Tous », suite à une confusion de texte, a été situé à tort à la Chapelle de l’Isard, alors qu’il était dans les Hautes-Pyrénées.

Résumé: Les fascicules et livres successifs, sur la chapelle de l’Isard, parlent d’un autel votif romain trouvé sur le secteur. Après des recherches en archives, on s’est aperçu que cet autel votif romain « la Pierre de Tous », suite à une confusion de texte, a été situé à tort à la Chapelle de l’Isard, alors qu’il était dans les Hautes-Pyrénées.

Erreur, reprise de fascicule en fascicule.

Par contre, un archéologue venu lors de la reconstruction de la Chapelle, dans les années 1950, aurait trouvé des (vrais) vestiges romains à proximité, le plus probable des autels votifs.

Valorisation touristique du château de Castillon

Idée d’attractivité touristique

#tourisme #produitdappel #valorisationduterritoire #castillonencouserans #developpement

Valoriser les vestiges du château médiéval de Castillon, se trouvant sur l’emplacement du calvaire et en faire un point d’attrait touristique et un lieu de balade pour attirer des visiteurs alentours. Lire la suite

Un autel votif romain a été trouvé dans les murs d’une chapelle en Hautes-Pyrénées

à la chapelle dite d’Espust, ont été trouvées des inscriptions votives (autels votifs romains)

Lire la suite

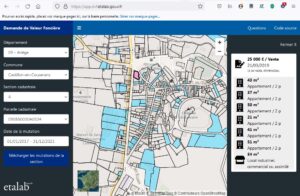

Cartographie des transactions notariales sur la France.

Un site qui recense les transactions notariales (les biens vendus et leurs prix) sur une carte.

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

Choisissez le département, la commune, la zone cadastrale. Apparaissent en bleu les transactions depuis 2016.

Détail en cliquant sur une zone bleue. exemple: (Données publiques) Cliquer sur le plan pour l’agrandir

Papeterie de Lédar (Matussière et Forest), Histoire

Souvenirs, le Couserans industriel avec le développement de l’industrie papetière dans le Saint-Gironnais, très prospère au temps jadis avec une dizaine de papeteries. Une des plus grandes, la papeterie de Lédar développée par l’ industriel Matussière, dans les années 1900 et fermée en 2008. Lire la suite

Archéologie en Ariège. Portrait d’un archéologue.

Portrait d’un métier de la culture

Frédéric Maksud, archéologue en charge du département de l’Ariège, Service Régional de l’Archéologie – DRAC Occitanie

Colporteur-Magazine-N13 page 40-41

Juin/Juillet/août 2021 Extraits: Lire la suite

Sortie du PNRA animation thématique « Pelouse, lande ou forêt ? »

Rando du PNRA de ce matin, prés de Sentein, du Playras au col de Blazy. Dans d’anciens pacages (pelouses, prairies). Le Playras 1076,Col de Blazy 1311. dénivelé 235 m

Rando du PNRA de ce matin, prés de Sentein, du Playras au col de Blazy. Dans d’anciens pacages (pelouses, prairies). Le Playras 1076,Col de Blazy 1311. dénivelé 235 mVallée de l’Isard (en bas ), au loin dans les nuages, le pic de Crabére, chaîne frontière.

Pluie orageuse à 14h30 qui a sonné la fin de la balade, juste au retour.

Le but de la sortie avec des naturalistes, ornithologue, botaniste, gestionnaire de l’espace montagnard, était d’expliquer la retransformation de l’espace de moyenne montagne, qui se ferme, (enfrichement avec fougères et noisetiers), éboulement des murets des terrasses et des chemins, en pâturages.

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises